Tra mastabe dimenticate, riusi rituali e statue fuori tempo, la scoperta della sepoltura del figlio di Userkaf riaccende la luce sull’aristocrazia sacra dell’Antico Regno e sulla stratificazione millenaria della necropoli reale.

Nel deserto quieto di Saqqara, dove la sabbia ricopre e custodisce, più che celare, i gesti dell’uomo antico, una nuova voce si leva dalle profondità della necropoli: quella del principe Userefra, “figlio del Re”, fino ad oggi rimasto ignoto perfino agli elenchi più accurati degli studiosi dell’Antico Regno. Una scoperta che aggiunge un tassello prezioso – e sorprendente – alla storia ancora in divenire della V Dinastia, e che invita a riconsiderare, con occhi più attenti, la complessità rituale e la stratificazione del tempo in un sito come Saqqara.

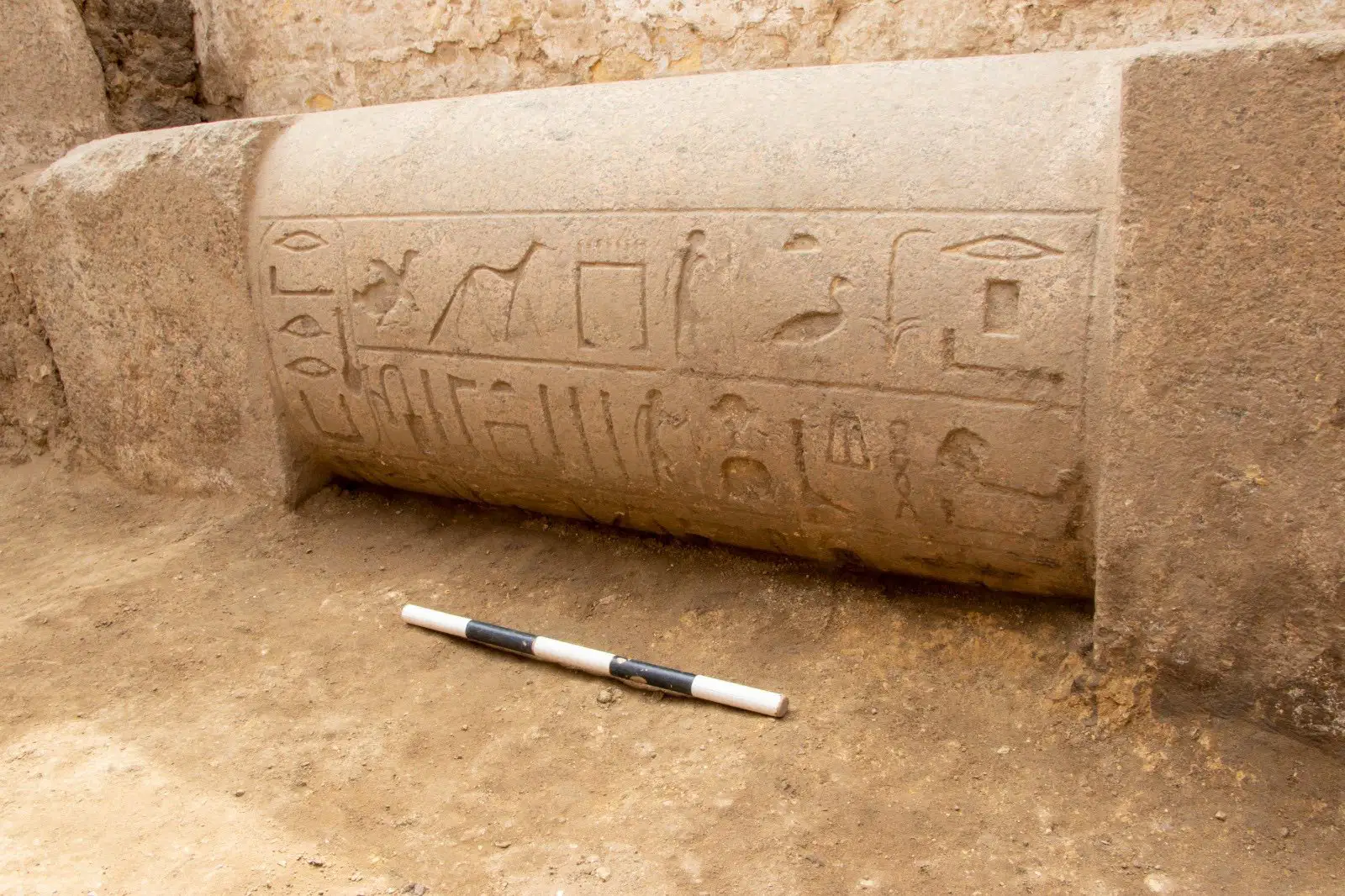

La tomba di Userefra, appena riportata alla luce grazie all’instancabile lavoro della missione egiziana finanziata dal Ministero delle Antichità e dalla Fondazione Zahi Hawass, si presenta sotto forma di una mastaba, quella tipologia architettonica “a pan di zucchero” che precedette e influenzò le prime piramidi. È una forma che non si limita alla funzione tombale, ma agisce come espressione simbolica dell’ordine cosmico: la massa che protegge il corpo, ma che anche lo connette verticalmente alla sfera degli dèi. In questo senso, la scoperta della falsa porta in granito rosa, alta ben 4,5 metri, va letta non solo come una meraviglia artigianale, ma come il fulcro teologico dell’intero complesso.

Le iscrizioni su questa soglia sacra – liminale e fittizia solo per l’occhio dei vivi – recano i titoli del principe: “erede designato, governatore di Buto e Nekheb, giudice, scriba e sacerdote reale”. In questi epiteti si riconosce il profilo di un membro di primo rango dell’apparato statale, perfettamente inserito nel complesso tessuto amministrativo della V Dinastia, che fu sì dinastia solare, ma anche dinastia degli scribi e dei burocrati, nella quale la sacralità si esprimeva tanto nel culto quanto nel protocollo.

La figura di Userefra, che non compare nei testi ufficiali né nelle liste reali di Abido e Saqqara, riemerge dunque per via materiale e non scritta, il che pone una questione rilevante per l’egittologia: fino a che punto le fonti canoniche, redatte con intenti celebrativi e selettivi, possono rappresentare la totalità del panorama aristocratico dell’Antico Regno? E quanto invece resta affidato alle epifanie del deserto?

Ma la scoperta non si ferma al principe. La tomba, come una palinsesto inciso nella pietra, rivela tracce di riutilizzi successivi, tanto sorprendenti quanto enigmatici. Sono emerse statue del faraone Zoser, una delle sue regine e le sue dieci figlie, risalenti a circa due secoli prima rispetto a Userefra. Una sovrapposizione di epoche che, in assenza di chiari contesti stratigrafici, sfida le narrazioni lineari della storia e ci obbliga a contemplare il concetto di “memoria sepolta” non solo come atto di oblio, ma anche come atto intenzionale di recupero e reinscrizione.

Secondo Zahi Hawass, è plausibile che le statue provenissero da ambienti limitrofi alla piramide di Zoser e siano state collocate all’interno della mastaba di Userefra in un tempo imprecisato, forse durante una fase di rifunzionalizzazione sacra o più semplicemente come conseguenza di un deposito casuale. Ma la precisione con cui le statue sono state allineate e la loro conservazione suggeriscono tutt’altro che casualità.

E c’è di più. L’interno della tomba ha restituito un’ulteriore testimonianza di stratificazione cronologica: un’iscrizione funeraria di un funzionario vissuto durante la XXVI dinastia – l’epoca saita – circa 2000 anni dopo la sepoltura originale. Questo riutilizzo tardo, che non è raro a Saqqara, rimanda a una concezione dello spazio funerario come luogo vivente, continuamente reinterpretato e reinscritto nella storia d’Egitto.

Proprio come accadde alla tomba di Horemheb (poi riusata nel Nuovo Regno da funzionari minori) o ad alcune cappelle di Mereruka, anche qui la tomba di un principe antico si fa teatro di memoria condivisa e riappropriata: l’identità architettonica viene mantenuta, ma il contenuto semantico cambia, si adatta, si sovrappone.

La funzione cultuale della falsa porta, in questo senso, non perde mai il suo valore: continua a esistere come soglia verso l’invisibile, per quanto gli officianti e i titolari si susseguano nei secoli. È una delle caratteristiche più straordinarie dell’Egitto antico: la permanenza dei segni e dei luoghi oltre il tempo umano, in una sacralità che può essere perpetuata anche da chi non ne conosce più i nomi originari.

Infine, occorre sottolineare come questa scoperta arrivi in un momento in cui la ricerca archeologica egiziana si sta riappropriando dei propri strumenti, metodi e narrazioni. Il fatto che la scoperta sia stata effettuata da un team locale, guidato da studiosi egiziani, testimonia una volontà di autonomia scientifica e di costruzione di una memoria condivisa anche sul piano nazionale. Il nome di Userefra si aggiunge dunque a quelli che, come Kawab, Rahotep o Djedefhor, ci parlano di una nobiltà regale non sempre destinata al trono, ma custode di un potere culturale e simbolico altrettanto duraturo.

La mastaba di Saqqara, pur essendo un edificio del passato, ci parla al presente. È un invito a non dimenticare che sotto ogni strato di sabbia non c’è solo storia: c’è un pensiero sull’uomo, sul tempo, sull’eternità. Userefra, il principe dimenticato, è tornato a parlarci. E come spesso accade in Egitto, lo fa attraverso la pietra, la forma, e il silenzio che custodisce tutto ciò che le parole non possono dire.