Tesori dei Faraoni. L’Egitto e la forma dell’eternità alle Scuderie del Quirinale, centotrenta capolavori del Cairo, di Luxor e di Torino rivelano il pensiero cosmico dell’antico Egitto. Una mostra che, nel segno del Piano Mattei, ridefinisce la relazione culturale fra Italia e Africa.

Ogni epoca che osserva l’Egitto si specchia nella propria idea di durata. Ciò che oggi chiamiamo “antico” non è soltanto un insieme di reperti, ma un sistema di segni che continua a parlarci. L’Egitto non ha mai smesso di esistere perché, più che un luogo, è una grammatica del tempo.

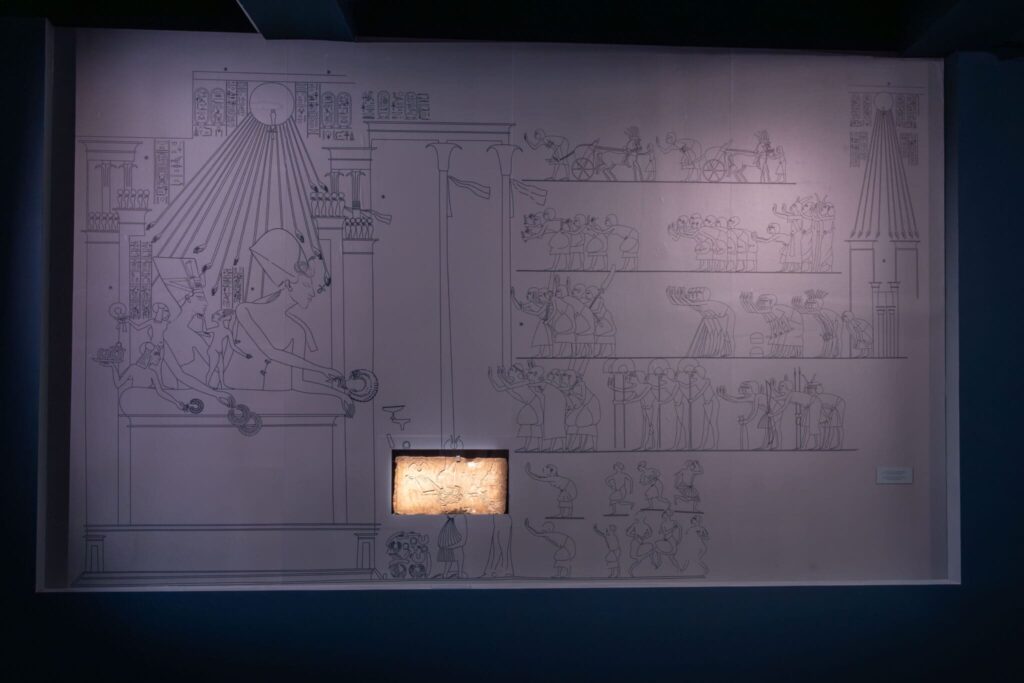

Alle Scuderie del Quirinale, la mostra Tesori dei Faraoni — curata da Tarek El Awady con la consulenza di Zahi Hawass e promossa dal Ministero della Cultura, in collaborazione con Ales S.p.A., MondoMostre Skira e le istituzioni egiziane — invita il visitatore a decifrare questo linguaggio senza epoca. Non si tratta di una celebrazione archeologica, ma di un’esegesi del visibile: ciò che il mondo antico costruì per dialogare con l’eterno, e ciò che oggi noi cerchiamo di comprendere per dare forma al futuro.

Il primo gesto di ogni civiltà è sempre un atto di nominazione. L’Egitto lo compì attraverso la maat, principio cosmico che unisce verità, equilibrio e giustizia. Nella sua lingua, la parola e la forma non sono mai separate. I geroglifici non rappresentano: operano. L’immagine è azione, la materia è preghiera. Di questa continuità sacra la mostra fa esperienza.

La luce scivola sulle pareti come in un tempio. Non illumina, ma misura. Ogni vetrina è una soglia: il reperto non è oggetto ma presenza, e la sua immobilità, lungi dall’essere muta, diventa articolazione del silenzio.

La sezione iniziale è dedicata all’oro, nebu, “la carne degli dèi”. La sua lucentezza, immutabile e indistruttibile, era la garanzia che il corpo potesse sopravvivere alla morte. Le maschere, i pettorali, gli amuleti di epoca tolemaica e del Nuovo Regno non sono oggetti ornamentali, ma dispositivi di rigenerazione. Fra i capolavori esposti, il collare di Psusennes I, composto da migliaia di dischetti d’oro, emerge come la sintesi perfetta fra tecnica e teologia: la materia divenuta metafisica, la luce resa forma. L’artigiano che lo ha forgiato non imitava, ma ripeteva il gesto originario della creazione.

Seguendo il percorso, la brillantezza dell’oro lascia spazio alla densità della pietra. Le statue dei sovrani, scolpite in diorite, basalto e granodiorite, non sono ritratti ma funzioni cosmiche. La frontalità assoluta, la rigidità delle pose, la simmetria ossessiva: tutto risponde alla logica della maat, alla necessità di stabilire un ordine nel disordine della materia.

Il faraone, per-aa, “la grande casa”, non rappresentava un potere temporale, ma la mediazione fra cielo e terra. In lui si incarnava l’idea che l’uomo potesse partecipare della divinità senza dissolversi in essa. La regalità, per gli Egizi, era una forma di equilibrio, non di dominio.

La mostra si dispone come una partitura di contrasti e corrispondenze. L’oro, elemento solare, e la pietra, principio tellurico, dialogano nella penombra. Da questo scambio nasce la sensazione che l’arte egizia non descriva, ma fondi. Ogni opera è un’architettura morale: ciò che tiene insieme la materia e la legge invisibile che la governa.

La sezione dedicata alla Città d’Oro di Amenhotep III, rinvenuta nel 2021 da Hawass presso Luxor, traduce questa cosmologia nel quotidiano. Nelle officine, nelle fornaci, nelle botteghe, l’uomo rinnovava la creazione attraverso la manualità.

Gli oggetti — matrici per la fusione, utensili di ceramica, frammenti di gioielli — non parlano di vita domestica, ma di un lavoro concepito come culto. Fondere il metallo, intrecciare il lino, incidere una pietra significava ripetere l’atto divino che aveva tratto l’ordine dal caos.

Nell’Egitto di Amenhotep la produzione era una forma di preghiera: l’artigiano, come il sacerdote, partecipava del mantenimento del cosmo. La città stessa, con le sue mura e le sue officine, era un microcosmo costruito per rispecchiare il mondo degli dèi.

Molti dei reperti esposti provengono dalle sale del Museo Egizio del Cairo, dove la folla dei visitatori tende a fermarsi di fronte ai grandi nomi, alle immagini iconiche, ai reperti celebrati. Ma la mostra romana li sottrae a quella condizione di periferia visiva: qui, le opere meno note vengono valorizzate, illuminate nella loro potenza silenziosa.

È un gesto curatoriale di grande intelligenza: non contrapporre il noto all’ignoto, ma restituire continuità a ciò che era stato marginalizzato. Ogni oggetto diventa così un nodo di senso, un frammento del discorso millenario che l’Egitto intrattiene con il tempo.

Il significato di Tesori dei Faraoni, tuttavia, si estende oltre la sfera estetica. La mostra coincide con una nuova stagione di rapporti fra Italia e Africa, in linea con il Piano Mattei, che mira a costruire un equilibrio fondato sulla reciprocità, non sull’estrazione. La diplomazia culturale si fa qui linguaggio operativo: restituire voce a un patrimonio significa ridefinire le condizioni del dialogo politico.

L’Egitto, che per secoli ha rappresentato l’altrove mitico dell’Europa, diventa ora interlocutore attivo, partner nel racconto comune del Mediterraneo. La cooperazione museale, la condivisione di saperi e la circolazione delle opere si configurano come un nuovo modello di “maat geopolitica”: una ricerca di armonia nel disordine del mondo contemporaneo.

La mostra, in questo senso, è anche una riflessione sulla modernità. Il visitatore, immerso nella penombra delle sale, attraversa un tempo rallentato, quasi sacro. Non c’è didascalismo, non c’è spettacolo. L’allestimento invita all’ascolto, alla percezione minuta dei materiali, alla contemplazione delle superfici. È un’esperienza contro la velocità della visione digitale, contro la dissipazione dell’attenzione. Guardare l’Egitto significa imparare a durare.

Ogni civiltà produce i propri strumenti di salvezza. L’Egitto scelse la forma, perché nella forma riconobbe la possibilità di trattenere il tempo. In questo, la mostra romana non è soltanto un viaggio nel passato, ma un laboratorio per comprendere il presente: un esercizio di responsabilità estetica.

Nel momento in cui la cultura rischia di ridursi a consumo visivo, Tesori dei Faraoni restituisce alla contemplazione il suo valore conoscitivo. Ci ricorda che l’arte non è mai solo bellezza, ma linguaggio che ordina il mondo.

Quando si esce dalle Scuderie, Roma sembra prolungare quel dialogo silenzioso. Le sue pietre, i suoi ori, i suoi marmi, assumono un’altra luce. L’antico Egitto non appare più come un corpo estraneo, ma come parte del nostro stesso codice culturale: la radice di un’idea universale della durata.

La mostra non si chiude, in fondo, con l’ultima sala. Continua nel pensiero, nella memoria, nella coscienza del visitatore che ha attraversato un tempo diverso. In quelle forme, in quelle simmetrie, in quelle luci controllate, c’è un invito a pensare la storia non come successione, ma come eco.

Tesori dei Faraoni è una mostra da non perdere perché non celebra la morte, ma la continuità. Non ci restituisce l’Egitto come museo di sé stesso, ma come pensiero vivo.

In un’epoca che ha smarrito la misura del sacro, questi oggetti — venuti dal Nilo e dalla sabbia, passati attraverso millenni di silenzio — parlano ancora la lingua più antica e più necessaria: quella della forma che salva. Photocredit Monkeys Video Lab

- Ales S.p.A.

- Amenhotep III

- archeologia

- arte egizia

- Città d’Oro

- cooperazione culturale

- cultura mediterranea

- Davide Oliviero

- dialogo Italia Africa

- diplomazia archeologica

- Egitto antico

- Luxor Museum

- Ministero della Cultura

- MondoMostre

- mostre Roma 2025

- Museo Egizio del Cairo

- Museo Egizio di Torino

- oro egizio

- patrimonio culturale

- Piano Mattei per l’Africa

- Roma

- Scuderie del Quirinale

- Tarek El Awady

- Tesori dei Faraoni

- Zahi Hawass