Al Museo delle Civiltà di Roma, la mostra Le fiabe sono vere non consola e non intrattiene: pretende che guardiamo in faccia le nostre radici, perché senza di loro non c’è futuro, solo amnesia di Stato.

C’è un silenzio che non è innocente. È il silenzio di un Paese che ha preferito dimenticare le sue radici popolari, trattandole come un reperto polveroso da relegare in cantina mentre, sopra, si discuteva di “alta cultura”. Ma basta entrare al Palazzo delle Arti e Tradizioni Popolari all’EUR per capire che quella cantina non è mai esistita. La mostra Le fiabe sono vere… Storia popolare italiana al Museo delle Civiltà non è una semplice esposizione: è un atto politico. Una chiamata a rispondere di un oblio che non possiamo più permetterci.

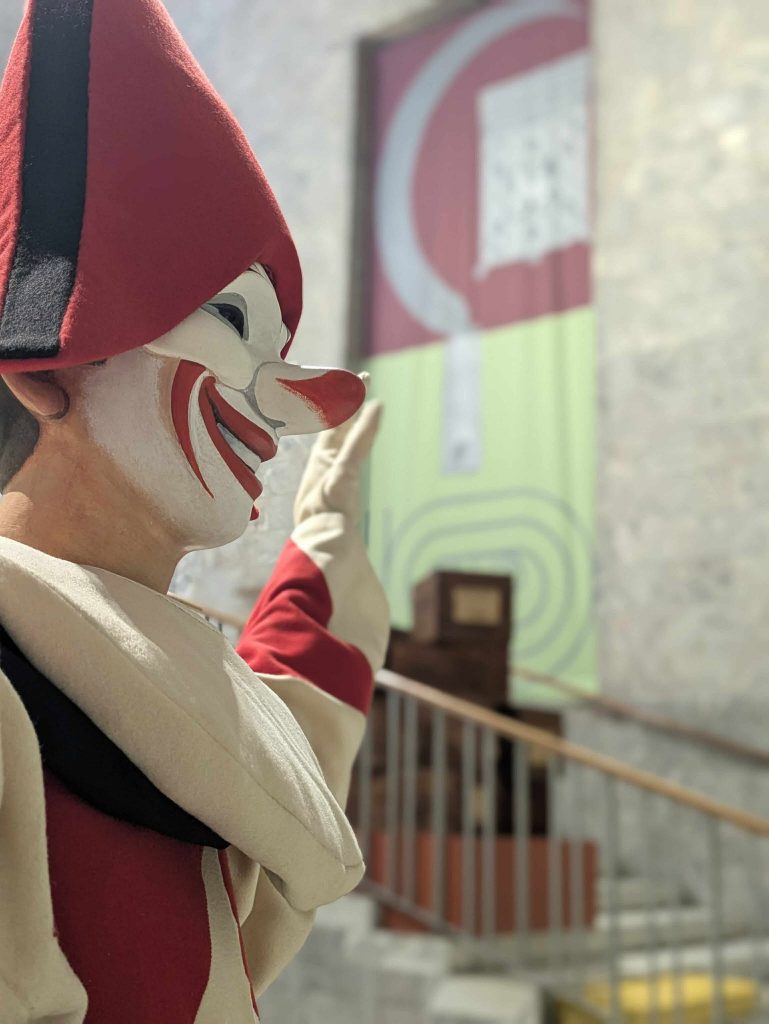

Appena varcata la soglia, non si è più spettatori. Si diventa eredi. Ogni oggetto – che sia una maschera, un giocattolo di legno, un ex voto di cera – non si limita a mostrarsi, ma ci guarda indietro come un testimone in un processo: voi dov’eravate mentre io venivo dimenticato? Massimo Osanna e Andrea Viliani, insieme al MUCIV, all’ICPI e alla Direzione generale Musei, hanno costruito una mostra che non accetta il compromesso della neutralità. Qui niente è neutro. Non lo sono gli oltre cinquecento oggetti raccolti in tutta Italia; non lo è l’allestimento di Formafantasma con Maria Rosaria Lo Muzio, che rifiuta l’effetto scenico e lascia parlare il legno, la stoffa, il metallo, la cera.

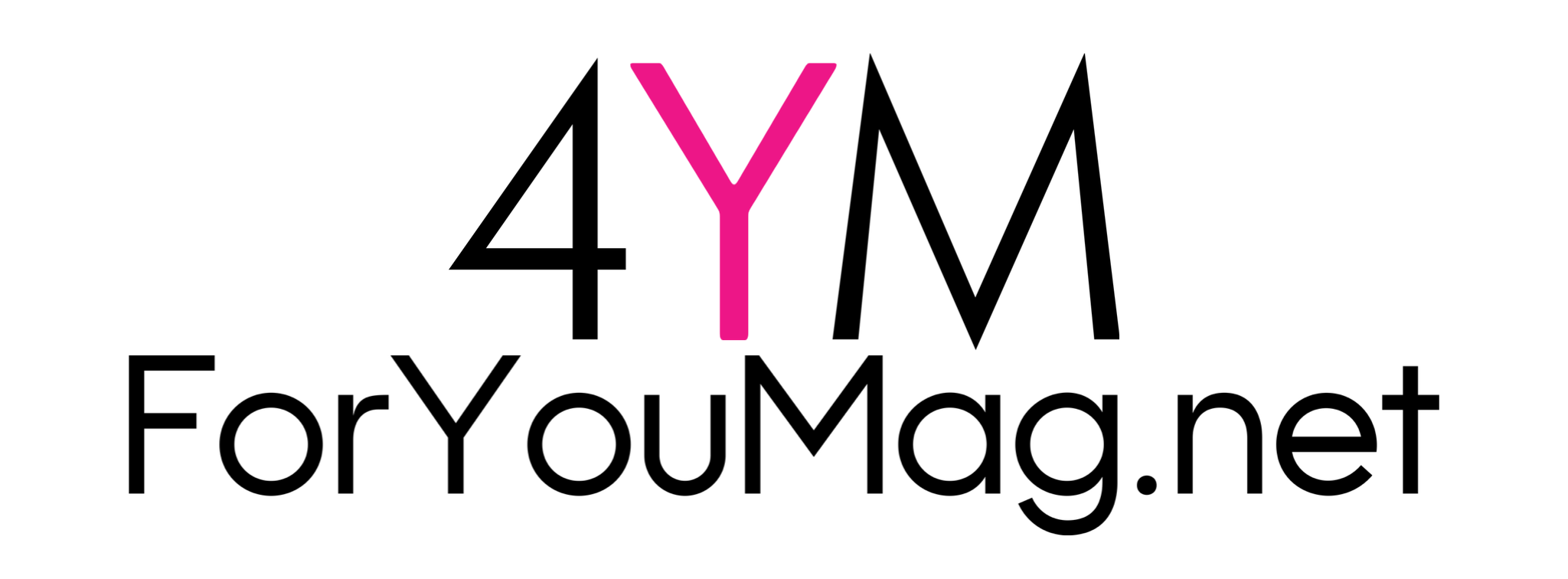

Le maschere dei carnevali dell’Appennino, con il loro sorriso feroce, non sono folclore da cartolina: sono memoria di un’Italia che conosceva il senso del rito e della trasgressione. Gli abiti cerimoniali, cuciti con pazienza quasi liturgica, parlano di un tempo in cui il lavoro non era solo fatica, ma anche racconto e comunità. Gli strumenti musicali evocano suoni che nessuna registrazione potrà mai restituire, perché sono vibrazioni di mani che conoscevano la terra. Poi ci sono i giocattoli lignei, gli ex voto, le fotografie ingiallite, i filmati d’epoca: non pezzi da museo, ma frammenti di vita che ancora ci interrogano.

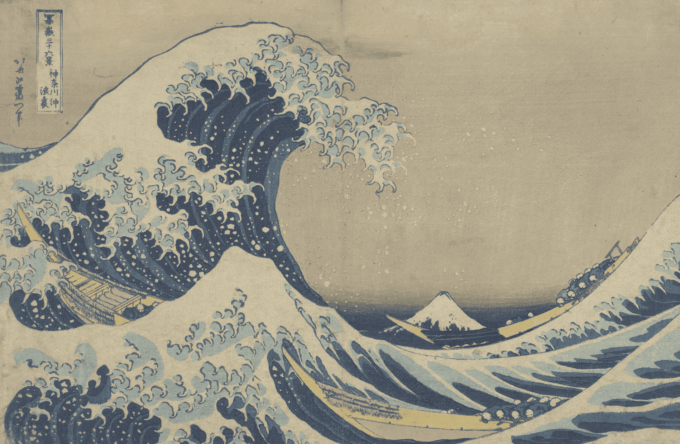

La mostra non si accontenta di spiegare: pretende di farci sentire. È divisa come una fiaba – piazza, foresta, mare – ma qui le fiabe non servono a illudere. Servono a capire. La piazza è il luogo dell’incontro, il cuore di una comunità che si riconosce; la foresta è il mistero, la prova da attraversare; il mare è desiderio, partenza, migrazione. Non c’è nostalgia, ma una mappa di ciò che siamo stati e che potremmo ancora essere se solo imparassimo a guardare.

A rendere questo viaggio ancora più incisivo è la fiaba originale di Elena Zagaglia, che accompagna il visitatore. Elio, il protagonista, parte, incontra, torna cambiato. Un racconto semplice e potentissimo, che ricorda che la memoria non è mai un museo immobile, ma un andare e tornare continuo, un filo che lega.

E c’è poi la parte più radicale del progetto: l’accessibilità. Non una cortesia, ma una scelta politica. Percorsi tattili, materiali semplificati, traduzioni in Lingua dei Segni Italiana e Americana, audio-narrazioni, strumenti visivi e simbolici. Tutto costruito non “per” le persone con disabilità, ma “con” loro, grazie alla collaborazione di associazioni come AIPD, ANFFAS, ENS, FAND, FISH, UICI e molte altre. È questo che fa la differenza: non si tratta di aggiungere una rampa a un palazzo già chiuso, ma di costruire la porta insieme a chi deve entrarci.

Accanto agli oggetti italiani, ci sono pezzi provenienti da altre culture, come la Papua Nuova Guinea. Una scelta precisa: dire che la tradizione non è una roccaforte, ma un campo aperto dove gli incontri sono inevitabili e fecondi. È un colpo al cuore di ogni retorica identitaria che vuole difendere la cultura come se fosse un confine. Qui il confine non c’è: c’è il passaggio.

Questa mostra non consola, non addolcisce. È un invito a prendere posizione. Perché chi si ostina a pensare che la cultura popolare sia “secondaria” dovrà fare i conti con queste sale, dove ogni oggetto smentisce quell’arroganza. Lì dove lo Stato per decenni ha dimenticato, ora, grazie anche al sostegno del PNRR, si prova a ricucire. Non è un’operazione estetica: è una riparazione civile.

Camminando tra gli spazi, sembra quasi di sentire un coro sommesso: i passi di chi ha cucito, suonato, raccontato, pregato, sperato. E allora ci si accorge che questo patrimonio non è polvere: è carne. Che non basta guardarlo da lontano, va toccato, ascoltato, respirato. Perché riguarda tutti noi, anche chi non lo sa più.

E forse è proprio qui che Le fiabe sono vere… diventa più che una mostra: diventa una lezione. Non c’è futuro senza memoria. Non c’è comunità senza il riconoscimento di ciò che è stato. Non ci sono radici se continuiamo a chiamarle “folklore” come fosse un vezzo.

Perché sì, le fiabe sono vere. Vere come le rughe di chi le raccontava. Vere come i calli di chi costruiva gli oggetti che oggi chiamiamo “testimonianze”. Vere come la lingua di chi non scriveva libri, ma lasciava parole negli usi, nei proverbi, nei gesti.

E allora, davanti a questi oggetti, non resta che una possibilità: smettere di trattare la cultura popolare come un’appendice e riconoscerla per ciò che è sempre stata. Fondamento. Radice. Resistenza.

Non è una mostra che vi farà uscire leggeri. Ma forse, finalmente, uscirete meno distratti. Perché chi dimentica la sua memoria diventa solo spettatore. E questa, invece, è una chiamata a tornare protagonisti.

Perché le fiabe, sì, sono vere. Ma solo se abbiamo il coraggio di crederci ancora.

- accessibilità musei

- andrea viliani

- arte e società

- cultura condivisa

- cultura italiana

- elena zagaglia

- folklore

- formafantasma

- Identità Culturale

- inclusione culturale

- le fiabe sono vere

- Massimo Osanna

- memoria collettiva

- mostra Roma 2025

- muciv

- Musei Roma

- Museo delle Civiltà

- patrimoni immateriali

- pnr

- Roma

- storia popolare

- tradizioni popolari