Il recente restauro della copia al vero della Tomba Campanari di Vulci, opera di Carlo Ruspi (1786–1863), rappresenta un passaggio fondamentale nella storia della ricezione e della tutela della pittura etrusca. Dopo settantacinque anni, i Musei Vaticani hanno restituito al pubblico una testimonianza visiva di eccezionale valore, riallestendola nel percorso permanente del Museo Gregoriano Etrusco.

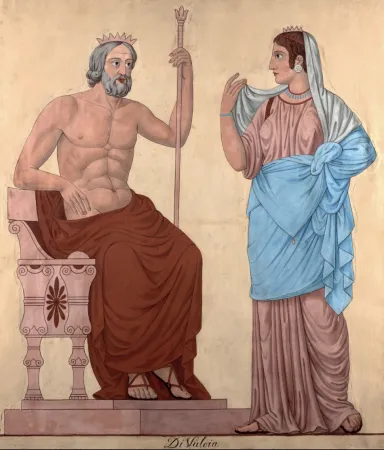

La Tomba Campanari, databile tra la fine del IV e il III secolo a.C., fu scoperta nel 1833 dall’antiquario viterbese Secondiano Campanari. Pochi anni dopo, però, un maldestro tentativo di distacco dei dipinti parietali ne decretò la perdita irrimediabile: gli affreschi, che costituivano uno dei complessi decorativi più raffinati della pittura funeraria vulcente, andarono completamente distrutti. Ciò che resta oggi di quel ciclo iconografico sopravvive unicamente attraverso disegni e, soprattutto, grazie alla copia pittorica di Ruspi, che tra il 1835 e il 1837 traspose al vero la scena centrale con Ade e Persefone.

Il valore di questa testimonianza risiede non soltanto nella sua funzione documentaria, ma anche nel suo significato storico-metodologico. Carlo Ruspi, definito non a caso “artista-archeologo”, fu tra i primi a intuire la necessità di preservare la memoria visiva della pittura etrusca mediante la pratica della copia integrale. Operando in condizioni difficilissime, all’interno di ipogei poco illuminati e spesso malsani, egli si servì di torce e candele per trasporre fedelmente quanto vedeva. La sua opera inaugurò la stagione dei fac-simile etruschi, una vera e propria archeologia visiva che, nell’Ottocento, rappresentò l’unico strumento per trasmettere al pubblico europeo l’immagine delle tombe dipinte dell’Etruria.

Alcune riproduzioni di Ruspi furono acquisite dal re Ludovico I di Baviera per la Alte Pinakothek di Monaco, dove andarono però distrutte durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Altre, tra cui quella della Tomba Campanari, furono esposte nella celebre mostra londinese organizzata nel 1837 dagli stessi fratelli Campanari, contribuendo a diffondere in Europa la conoscenza della pittura etrusca. I Musei Vaticani custodiscono oggi un corpus di riproduzioni ruspiane che comprende sei tombe tarquiniesi, la Tomba François di Vulci e la Tomba Campanari: una collezione unica, che documenta in modo sistematico monumenti altrimenti perduti o gravemente danneggiati.

Il recente intervento conservativo ha riportato in piena leggibilità l’opera, ridando vivacità cromatica e leggerezza di tratto a una pittura che, pur mediata dall’interpretazione di Ruspi, costituisce l’unica finestra aperta su un capolavoro irrimediabilmente scomparso. Come sottolinea Maurizio Sannibale, Curatore del Reparto Antichità Etrusco-Italiche, “la copia di Carlo Ruspi è l’unica testimonianza rimasta della Tomba Campanari. Questo restauro ci permette di riscoprire e apprezzare una testimonianza della pittura etrusca attraverso gli occhi e la maestria di un artista del XIX secolo, che dedicò la sua vita a documentare con rigore queste opere, sottraendole all’oblio e all’ingiuria del tempo”.

Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, ha rimarcato il valore simbolico dell’iniziativa, evidenziando come il restauro non restituisca soltanto un bene culturale, ma rappresenti anche un atto di impegno istituzionale: la volontà di valorizzare e rendere nuovamente fruibili le copie storiche, considerate oggi parte integrante del patrimonio artistico e scientifico dell’Ottocento.

La ricollocazione della copia al vero della Tomba Campanari nel percorso del Museo Gregoriano Etrusco non ha quindi soltanto finalità espositive, ma apre a una riflessione più ampia sul ruolo delle copie storiche nella costruzione della memoria archeologica. In assenza dell’originale, infatti, la riproduzione ottocentesca non può essere considerata un semplice surrogato, bensì un documento autonomo, che racconta non solo la pittura etrusca ma anche la cultura antiquaria e le pratiche di ricerca del XIX secolo.

Il rientro dell’opera in esposizione segna infine l’avvio di una strategia più ampia: quella di riportare alla luce, con nuove indagini e restauri mirati, l’intero corpus delle copie di Ruspi, oggi più che mai riconosciute come patrimonio imprescindibile per lo studio dell’Etruria dipinta e per la storia della stessa museologia europea.