Roma, Palazzo Firenze | 23 ottobre – 9 novembre 2025

Ci sono voci che non si spengono. Restano nell’aria come un ritmo antico, come una preghiera detta sottovoce che continua a vibrare anche quando chi l’ha pronunciata non c’è più.

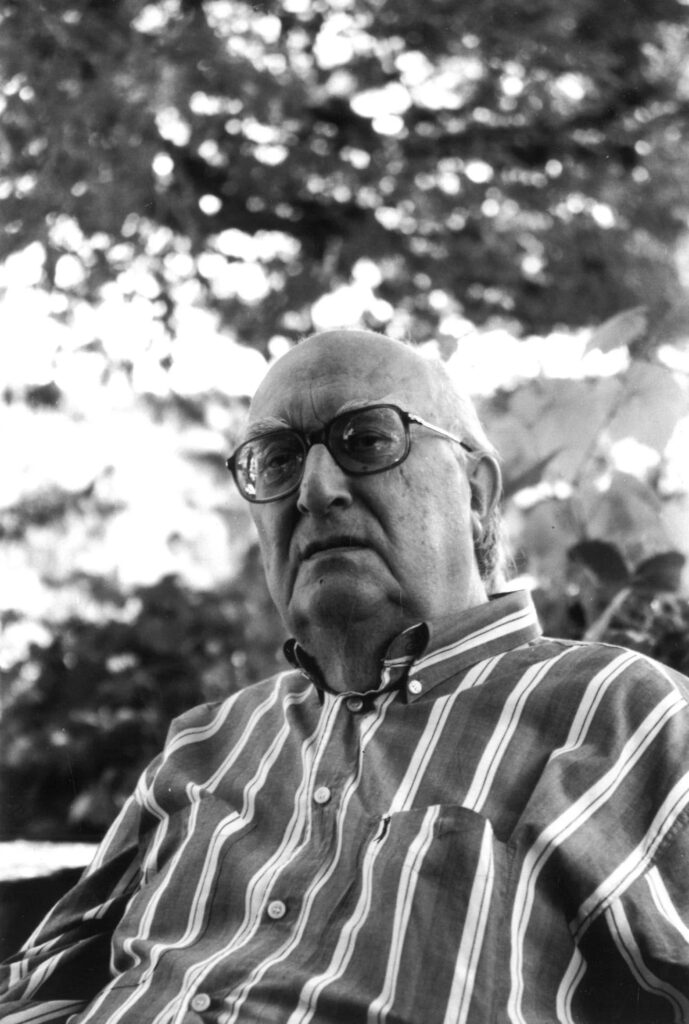

La mostra dedicata ad Andrea Camilleri negli spazi di Palazzo Firenze, sede storica della Società Dante Alighieri, è una di quelle occasioni in cui la memoria si fa corpo, e la parola torna a farsi materia viva. Non una celebrazione, ma un incontro: con l’uomo, con l’autore, con la sua idea di racconto come responsabilità.

Il percorso espositivo si apre come una scena teatrale. Le fotografie, le lettere, i copioni, i libri e i frammenti di vita privata non sono semplici documenti, ma presenze che parlano. Si avverte l’eco di un tempo in cui la scrittura era mestiere e missione, disciplina e disobbedienza. Camilleri aveva fatto del linguaggio un territorio di libertà, un modo per restituire dignità all’oralità e alla memoria collettiva. Le sue parole, mescolate di italiano e dialetto, nascevano da un respiro profondo: quello della terra, del mare, del dolore e dell’ironia.

La mostra, curata da Giulio Ferroni in collaborazione con la Società Dante Alighieri e Arthemisia, accompagna il visitatore attraverso le tappe di una vita che è stata romanzo e teatro insieme. Si passa dai copioni per la RAI ai testi teatrali, dai romanzi ai monologhi televisivi, fino a quel gesto finale e struggente che fu Conversazione su Tiresia, la sua ultima apparizione pubblica: un congedo che è anche un atto di fede nella parola.

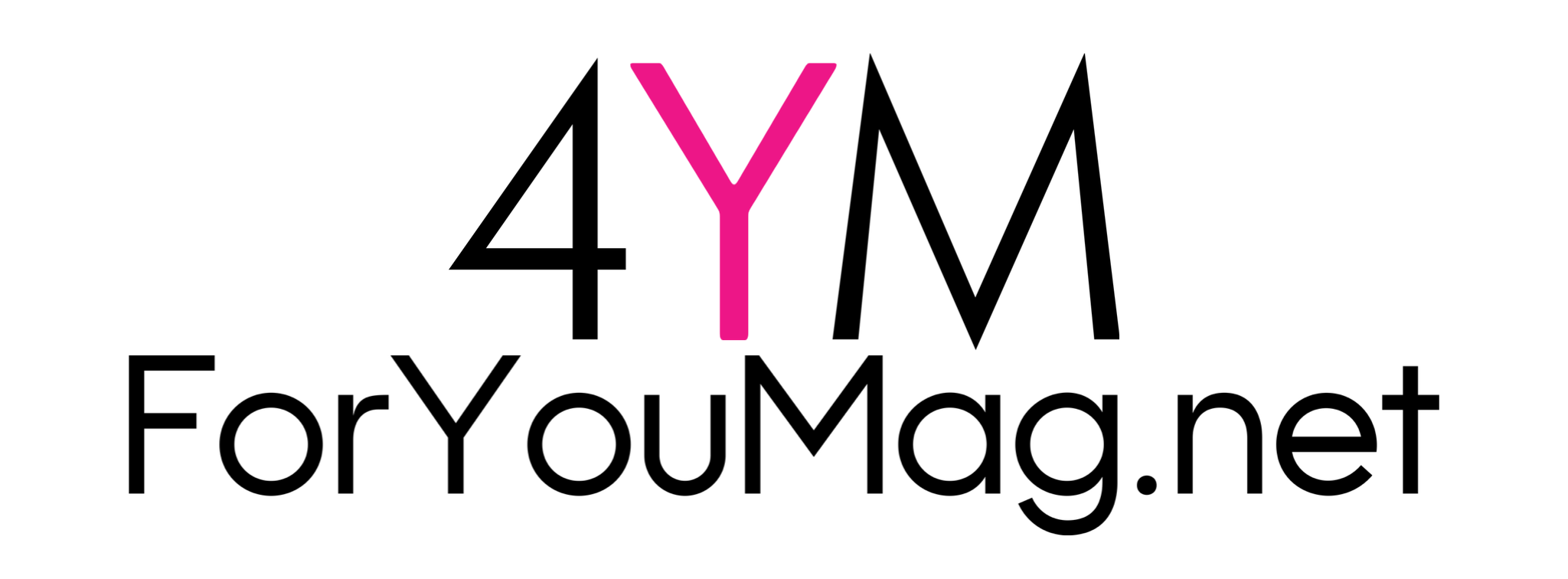

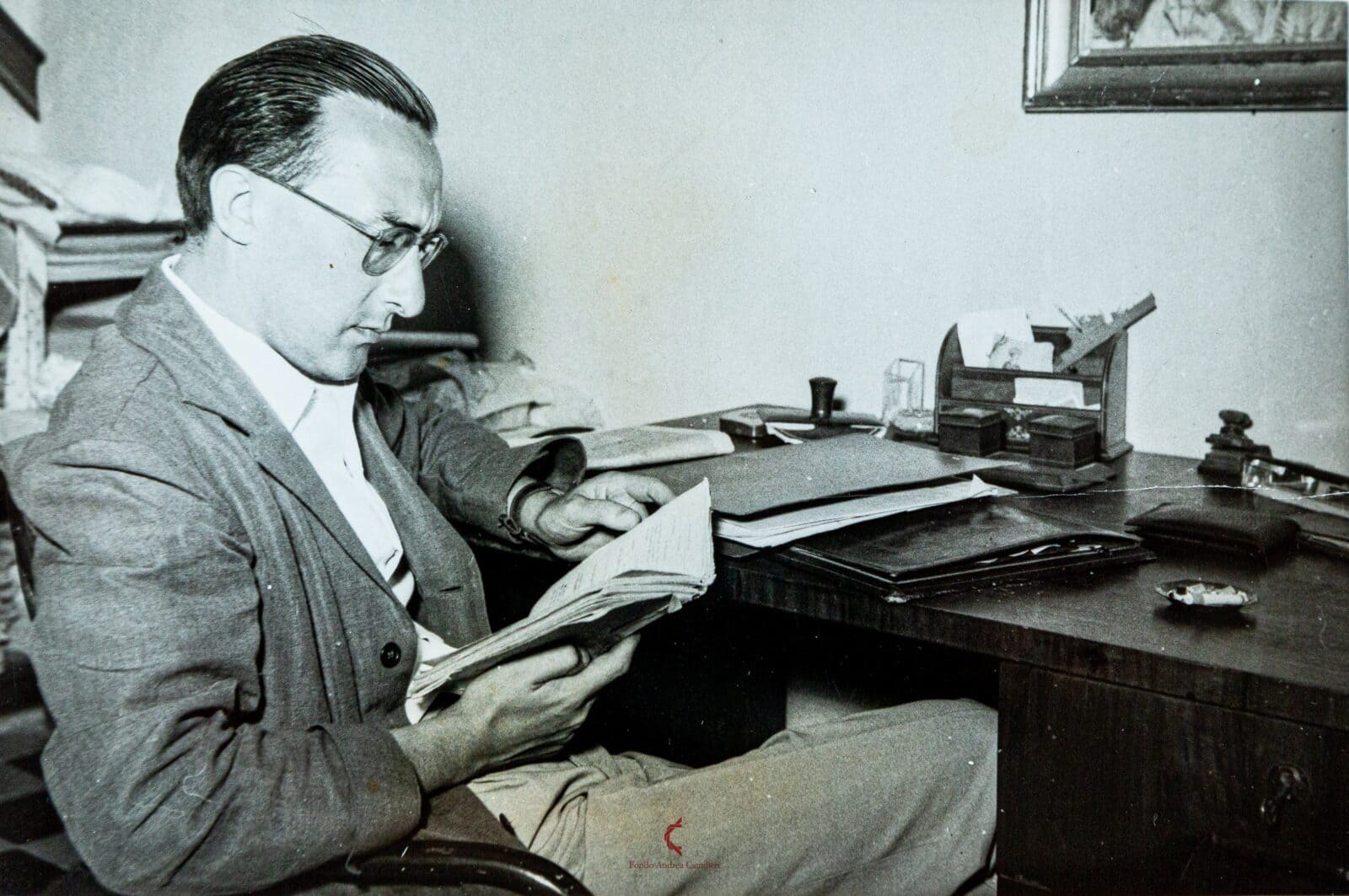

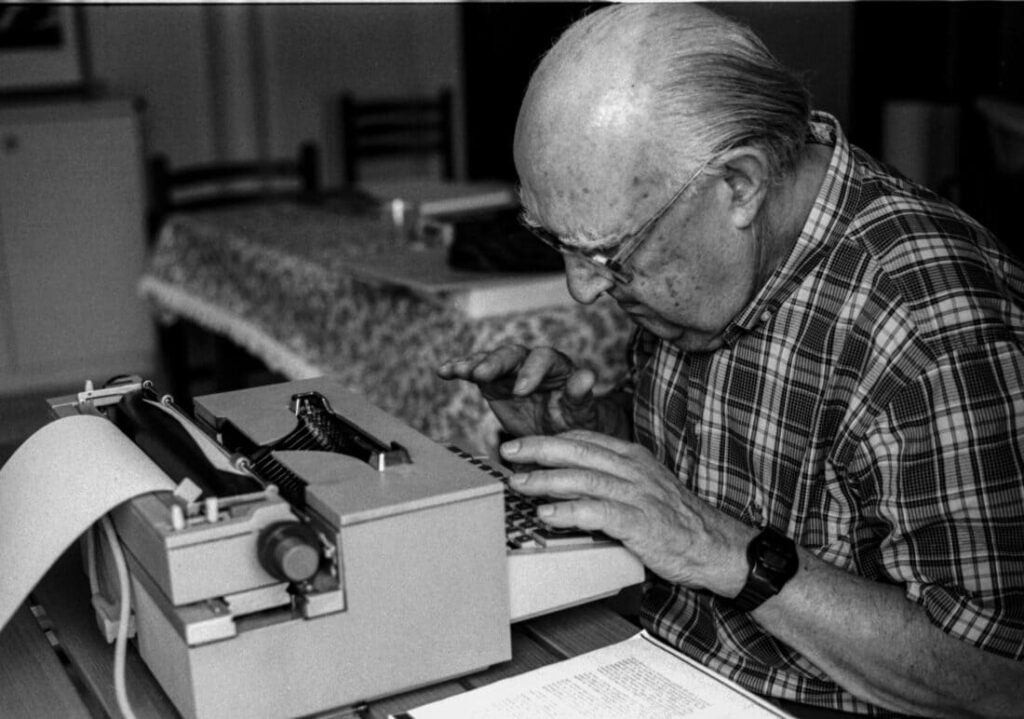

L’allestimento, sobrio e meditativo, sfrutta la struttura rinascimentale di Palazzo Firenze come una partitura visiva. Le sale si susseguono come capitoli di una biografia interiore. C’è la scrivania dove il tempo sembra essersi fermato, ci sono le fotografie che lo ritraggono dietro le quinte, gli appunti fitti di note, le prime edizioni annotate a matita. Tutto racconta l’ossessione della precisione, la gioia del dubbio, l’amore per il mestiere di raccontare.

La sezione dedicata alla lingua è forse la più intensa. Mostra come Camilleri abbia costruito, parola dopo parola, un idioma che non esisteva: una fusione fra il lessico popolare e la musicalità della memoria. Era un atto politico e poetico insieme: dare voce a chi non ne aveva, trasformare il quotidiano in teatro.

E nel teatro, come nella vita, Camilleri cercava sempre la verità del gesto: quella che si nasconde dietro la battuta, tra il silenzio e la pausa.

C’è poi la parte più intima, dove l’autore emerge come uomo: le fotografie di famiglia, i disegni, la voce registrata che risuona fra le pareti come una carezza lontana. Non è nostalgia, ma presenza.

Camilleri non viene celebrato, viene evocato. È come se dalle stanze di Palazzo Firenze tornasse a interrogare il nostro tempo, chiedendoci se abbiamo ancora il coraggio di ascoltare, di dubitare, di raccontare senza paura.

In un mondo che si consuma nella velocità e nell’oblio, questa mostra restituisce alla parola il suo tempo sacro. Ci ricorda che raccontare significa custodire, e che ogni lingua, quando è viva, è anche una forma di resistenza.

Camilleri lo sapeva: la lingua non è mai neutra, è un atto d’amore e di scelta. E così, tra le vetrine, le fotografie e i suoni, si avverte che quel suo modo di dire, di guardare, di ridere, appartiene ancora a tutti noi.

La mostra si chiude come si apre: con una voce. Non scritta, non recitata, ma viva.

Quella voce che ha saputo trasformare la Sicilia in una metafora universale, il giallo in un racconto morale, la lingua in una casa abitata da tutti.

E che, come il respiro lento del mare che amava, non smette mai di tornare.